電磁気学で使われている単位

1861年、電気単位の標準化に関する会議がウィリアム・トムソンの提案で開催されました。 このとき採用されたのは現在主に使われているSI単位系とは異なるものです。

1881年から1904年にかけて国際電気会議が開かれました。 当時の電気単位は各国でばらばらで、電気の単位や電気機器に関する信頼性の高い国際規格を決定することが目的でした。 1906年、これを引き継ぎIEC(国際電気標準会議)が設立されます。

電磁気学で扱われる量には様々なものがあり、それがどういった単位なのか、それぞれがどう関係しているのかが複雑です。 今回は現在使われているSI単位系を用いて、電磁気学の単位にどのようなものがあるかを紹介していきたいと思います。

近年、国際単位系(SI)の 2019 年の改定によって1アンペアや1クーロンの定義は変わりましたが、 定義が変わっても1アンペアや1クーロンの大きさはほとんど変わりません。 今回は 2019 年の改定以前に用いられていた定義について解説していきます。

電流

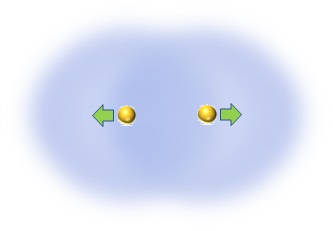

真空中に1メートルの間隔で平行に配置された無限に長い二本の導線に電流を流したとき、 1メートルにつき $ $$2×10^{-7}$ ニュートンの力を及ぼし合う電流が $1$ アンペアです。 つまり真空中では次の関係式が成り立ちます。

$\displaystyle F = 2×10^{-7} × \frac{I_A I_B}{r} l$

$I_A$ $I_B$ は2本の電流、$r$ は電流間の距離、$l$ は電流の長さ。

$1A$ の電流どうしが及ぼし合う力は非常に小さいですが、$1A$ は小さな電流ではありません。 家庭の電化製品に流れている電流は $1A$〜$10A$ 程度です。

電荷

$1A$ の電流によって $1$ 秒間に運ばれる電荷の量が $1$ クーロンです。 電荷には正電荷と負電荷の2種類があり、正電荷は+の値、負電荷は−の値で表します。

$1C$ の電荷は、導線の中をただ循環しているだけなら大した量ではないのですが、 静電気としてどこかにため込んでおくには莫大過ぎる量です。 ライデン瓶にため込める電荷はわずか $0.000001 C$ 以下、 上空に数クーロンの電荷が溜まれば空気の絶縁を破って落雷するほどの膨大なエネルギーになります。

電位

物体が高いところにあるほど大きな位置エネルギーを持つように、 正電荷は正電荷に負電荷は負電荷に近い場所にあるほど大きな位置エネルギーを持ちます。 $1C$ の正電荷が $1$ ジュールの位置エネルギーを持つ場所が $1$ ボルトの電位です。

電位の高い場所と低い場所を導線で繋げば、 川の水が高いところから低い所へ流れるように、電荷も位置エネルギーの高いところから低い所へ流れていきます。 電化製品はこの電流のエネルギーを仕事に変えているのです。

消費電力

電化製品の消費電力とは「1秒あたりに」消費されるエネルギーのことを指します。 毎秒 $1$ ジュールのエネルギーを消費していれば消費電力は $1$ ワットです。

消費電力は電位差と電流から計算することもできます。 $1V$ の電位差があるところに $1A$ の電流が流れていれば、 毎秒 $1C$ の電荷が $1J$ の位置エネルギーを失っているのですから消費電力は $1$ ワットと計算できます。 消費電力の大きな家電は抵抗を少なくして大きな電流を流しています。

$\displaystyle W = VI$

$W$ は消費電力、$V$ は電位差、$I$ は電流。

電場

電荷の周りには電場という目には見えない性質が現れます。 電荷どうしが力を及ぼし合っているとき、電荷はお互いの電場から力を受けていると考えられています。

$1C$ の電荷に $1$ ニュートンの力を及ぼす電場が $1 N/C$です。

$\displaystyle F = qE$

$F$ が電荷に働く力、$q$ は電荷 、$E$ は電場

そして電場は相手の電荷に近い場所ほど強くなります。 真空中では次の式になります。

$\displaystyle E = \frac{1}{4πε_0} \frac{q}{r^2}$

$E$ が電場、$q$ は電荷、$r$ は電荷からの距離

上の2つの式を組み合わせると、2つの電荷に働く力は次のようになることがわかります。

$\displaystyle F = \frac{1}{4πε_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$

$1/4πε_0$ は比例定数ですが、数学的な都合でこのような形に決められています。 $ε_0$ の値は実験により $8.854×10^{-12}$ 程度だと知られています。

誘電率

物質中では電場は弱くなります。 物質中の分子には電子や陽子が含まれておりそれが電場を打ち消す方向にわずかに偏るからです。 その効果を加味するなら、電場の式の $ε$ の値を変えて計算することです。

$\displaystyle E = \frac{1}{4πε} \frac{q}{r^2}$

$ε$ が大きい物質ほど電場を弱める効果が強いといえます。 空気であれば $ε = ε_0×1.00059$ 程度、20℃の水であれば $ε = ε_0×80.4$ 程度です。 金属中では電場は完全に打ち消されてしまいますので、強いていうなら金属中では $ε = ∞$ です。

しかしこの誘電率を使った計算も万能ではありません。 物質が周囲一様に分布していればよいのですが、そうではない場合、物質内の電子や陽子の偏りは複雑になり、 周囲の電場を簡単な数式で表すことはできなくなります。

電束密度

周囲の物質の影響を無視して、特定の電荷だけに着目したのが電束密度です。

$\displaystyle D = \frac{q}{4πr^2}$

$D$ が電束密度、$q$ は電荷 、$r$ は電荷からの距離

$q$ の電荷からは $q$ 本の線が放射状に延びていると考えてください。 電荷から離れれば離れるほど線の間隔は開いていき密度はまばらになっていきます。 その電束の密度 $D$ を $ε_0$ で割れば真空中の電場が求められます。

$\displaystyle E = \frac{D}{ε_0}$

ただし真空中以外ではこうはなりません。 周囲の物質からもまた別の電束が出ているため、電場を計算する場合はそれらもすべて考慮しなくてはならないのですが、それを知るのは困難です。

電束密度という考え方は周囲の物質の影響を考慮しないため周囲に何があろうと $q/4πr^2$ でよいのです。 これでは電荷に働く力など知ることはできませんが、 電束密度の考え方は電場とは別の場面で使うことがあるため覚えておいてください。

磁場

アンペールの法則で紹介した式です。 直線電流の周りには磁場が現れます。

$\displaystyle H = \frac{I}{2πr}$

$H$ が磁場、$I$ は電流 、$r$ は電流からの距離

磁場は周囲の物質の影響を無視して電流だけに着目した考え方です。 周囲の磁石などの影響は考慮しません。

電気と磁気で呼び方に一貫性がないので間違いやすいのですが「磁場」は「電束密度」と似た考え方で、 次に述べる「磁束密度」が「電場」と似た考え方になります。

磁束密度

電荷が電場から力を受けるのと同じように、電流は磁束密度と呼ばれているものから力を受けます。 $1A$ の電流 $1$ メートルあたり $1$ ニュートンの磁力を及ぼす磁束密度を $1 Wb/m^2$ としています。

$\displaystyle F = I×B l$

後にローレンツが発見しますが、電流が力を受けるのは磁場の中を動く電荷が力を受けているからです。 磁束密度の定義は「$1C$ の電荷が$1m/s$ で動くとき、$1$ ニュートンの磁力を及ぼす磁束密度を $1 Wb/m^2$とする」と言い換えても同じことになります。

$\displaystyle F = qE + qv×B$

$F$ が力、$q$ は電荷、$E$ は電場、$v$ は電荷の速度、$B$ は磁束密度

電流の定義、磁場の定義、磁束密度の定義、この3つの関係を考えれば、 比例定数 $ $$μ_0$ はちょうど $ $$4π×10^{-7}$ になるはずです。

$\displaystyle B = μ_0H$

$B$ が磁束密度、$H$ は磁場

透磁率

周囲に物質がある場合、磁束密度は弱くなる場合もあれば強くなる場合もあります。 磁場に置かれた物質は磁化されて新たな磁力を発生させるためです。 その効果を加味するなら透磁率 $μ$ の値を変えて計算することです。

$B = μH$

空気であれば $μ = μ_0×1.00000037$ 程度、水であれば $μ = μ_0×0.999992$ 程度、 鉄は極端に大きく $μ = μ_0×5000$ 以上になります。

この計算も物質が周囲一様に分布していれば成り立つのですが、 そうではない場合はもはや磁束密度がどうなるか正確に知るのは困難です。